10月31-11月3日,由共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、中国工程院、全国学联和江苏省人民政府共同主办的第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛在南京大学举行。我校教育与心理学院小学教育(师范)222班蔡书杨同学负责、智能工程学院计算机科学与技术231班苏文杰等同学参与的《全国首个民族地区“人工智能+通用语言”综合教育平台》项目在“人工智能+”专项赛中获得特等奖。这是我校继上个月结束的“揭榜挂帅”擂台赛后,在今年的第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,获得的第5个特等奖。

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛,被誉为当代中国大学生科技创新的“奥林匹克”盛会,已成功举办36年。本届竞赛突出科技创新紧扣产业前沿,设置了新一代信息技术、量子科技、新能源新材料等关键领域的主体赛,以及“揭榜挂帅”“人工智能+”专项赛,共有来自全国472所高校的1283件作品入围决赛。我校分别有5个项目入围“揭榜挂帅”擂台赛终审决赛、5个项目入围“人工智能+”专项赛终审决赛,共获特等奖5项(其中特等奖第一名擂主1项)、一等奖1项、二等奖3项、优秀奖1项。

我校在这场大赛中的成绩屡创新高,这并非偶然的闪光,而是一场精心布局、全员参与的创新育人实践的必然成果。一场大赛的帷幕落下,奖项固然重要,但其更深层的价值,在于对未来的启示。今天,让我们深入解读这份成绩单背后的“育人密码”。

学科交叉融合,服务社会关切

“文科生同样可以在科技创新的舞台上发出自己的声音。”作为小学教育专业学生,蔡书杨的“教具”不仅仅是课本与教案。每年寒暑假,她都会奔赴支教一线,在实践中提升自己。在青海的支教中,她深刻感受到藏族儿童“哑巴汉语”的困境——传统教学难以创造良好的语言交流环境。在学院以及各专业教师的支持下,她组建了一支多专业的团队,将教育专业的育人初心与人工智能的技术优势相结合,致力于攻克语音识别、语义理解、双语平衡三大难题,搭建起能24小时陪伴孩子的智能助学体系,用AI为少数民族聚居区的孩子们点亮通用语言学习的新路径。

“挑战杯”的经历让她对“学以致用”有了更深的理解:“它打破了象牙塔的围墙,让我们真正去关注社会痛点,用专业知识去思考解决方案。这份特等奖,见证了我们将专业知识应用于现实关切的有力探索。”

团队研发的智能机器人受到少数民族地区学生喜爱

智能工程学院计算机科学与技术222班田嘉豪同学和他的团队,刚在绍兴上虞蓝莓种植区做完最新一轮的数据测试。“AI植医”这个项目源自团队的一次田间社会实践。他们在走访200多户种植户的时候,亲眼看到病虫害对农业生产的危害。田嘉豪说:“我看到好多果农,因为灰霉病、白粉病这些问题,愁得不行。传统的化学防治效果不好,严重的时候果园能减产30%多。我就想,能不能用我们学的AI知识,给他们做点实事?”回校后,他迅速组建了一支来自多个学院的跨学科团队 。他们数次往返于学校和农业大棚之间,深入了解行业痛点:传统人工监测耗时耗力 ,现有传感器设备价格高昂 ,而无人机又受限于大棚结构,难以捕捉作物底层的早期病征 。面对这些难题,团队没有退缩,而是选择从核心技术上寻求突破,构建了一套一体化系统。

“我们的目标不只是比赛,而是真正让‘AI植医’走进田间地头,成为农户们的好帮手。”田嘉豪的电脑里,存满了系统在南京、绍兴等地应用时的真实数据与成果。

田嘉豪在田间采集病害图像数据

攻克行业痛点,驱动科技创新

化学化工学院青年教师杨超凡,是学校化学专业2014级本科生、2018级硕士研究生,复旦大学博士学成后回校任教。本次作为青年科技人才在揭榜挂帅“新材料领域”擂台赛中一举夺得擂主奖。项目针对高纯硫化锂受日韩专利壁垒、市场价格超高等因素影响应用和发展,自主研发低温固相新工艺,实现高纯硫化锂高效绿色制备技术的原始创新,成本降低50%以上,助力高性能全固态电池的产业化进程。杨超凡从本科阶段就参与卧龙电器、大东南等多家绍兴知名企业的研发项目。工作后,作为绍兴市科技特派员与导师完成了“三千吨钠离子电池正极材料”产线的设计与建设。10月24日,在“古越新生·越见未来——在绍学子看绍兴”绍兴理工学院专场活动中,杨超凡作为绍兴文理学院留绍校友代表分享,“正是我在绍兴的这些学习、实践经验,引导我在今年的挑战杯揭榜挂帅擂台赛拿下擂主奖。”

土木工程学院土木工程2202班陈瀚龙同学负责的项目《“废”砼寻常——多源建筑固废基胶材制备低碳超高性能混凝土先行者》,直面建筑行业“高碳排、高能耗、高固废”的核心痛点,创新性地将建筑固废再生微粉与超高性能混凝土(UHPC)相结合,成功设计出一种绿色低碳的多源固废基胶凝材料。通过团队上百次的实验优化,该技术不仅实现了“变废为宝”,更使制备的UHPC总成本降低约39%,碳排放减少约44%。这一突破,不仅为建筑固废的高价值资源化利用开辟了一条切实可行的技术路径,更展现了新一代土木工程师以科技创新驱动行业绿色变革的智慧与担当。

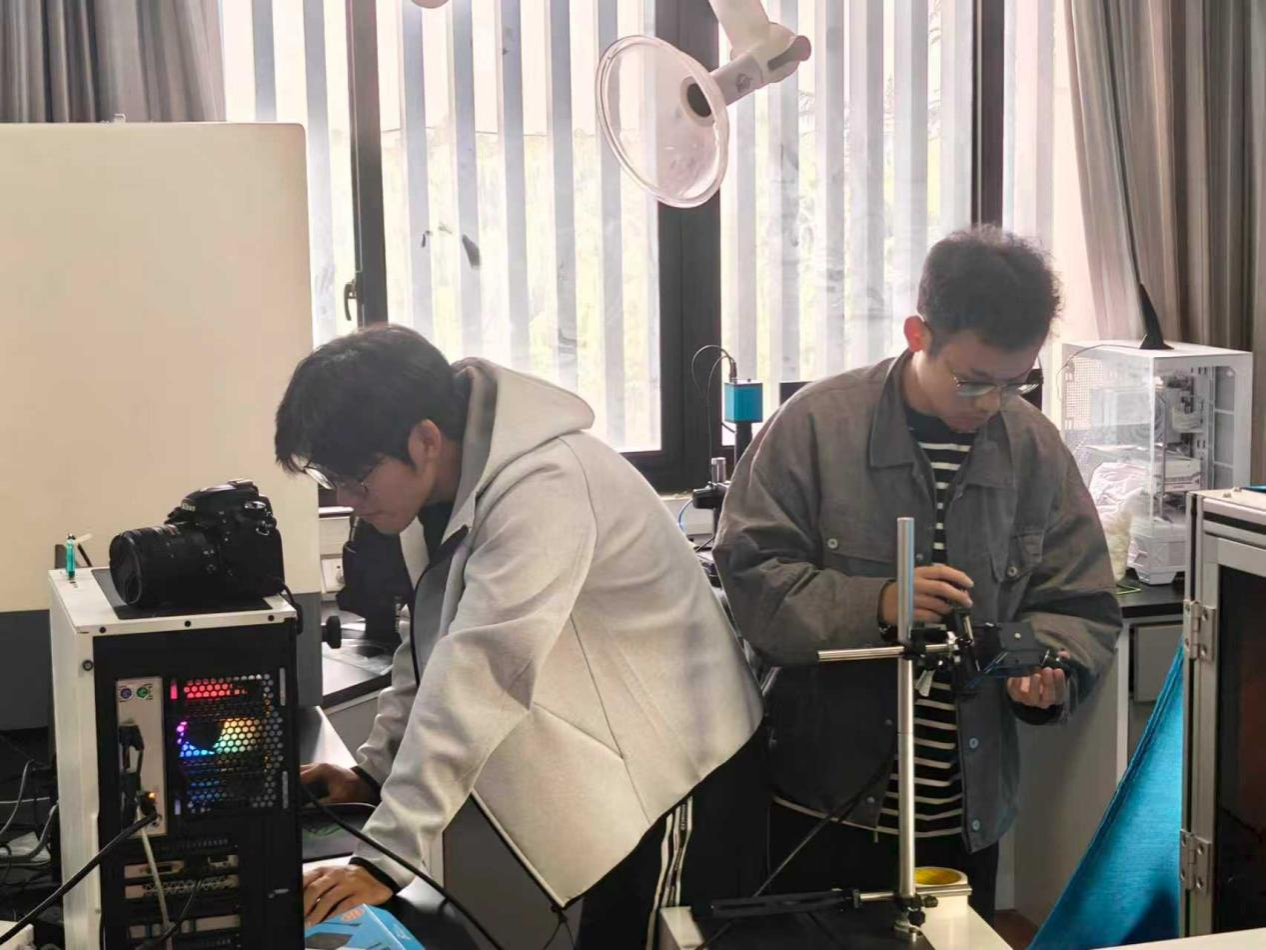

李恒灏团队在测试安装检测设备

“我们的灵感,其实来源于纺织工厂认识实习的那段时光。”纺织科学与工程学院纺织工程231班李恒灏同学回忆起实习时看到验布台前的师傅们吃力地从各个角度看面料上的隐蔽瑕疵,这种辛苦低效的场景,让他们心里很不是滋味。也正因为如此,他们萌生了一个念头:能否将所学专业知识和AI技术结合,破解这个隐蔽瑕疵检测难题,提升面料检测效率?从有想法到做成,这条路可不好走。“最难的就是算法模型优化阶段。”李恒灏说,“模型识别准确率一直卡在85%,就像一道过不去的坎。团队在实验室里待了整整两个月,不停地调试算法,失败了好几百次,那种挫败感真让人难受。”但说到突破的那一刻,他眼睛都亮了:“还记得那天下午,我们调整了摄像头的安装方式和图片的拍摄角度,又在传统算法模型上加了新模块,隐蔽瑕疵识别准确率一下子涨到了97.4%。所有人都激动地跳了起来,之前的疲惫全忘了。

“挑战杯”带给他们的,不仅是技术上的精进,更有“死磕到底”的科研精神,这份精神与力量将会伴随着队员,在科研道路上勇往直前。

强化顶层设计,全程强效护航

优异成绩的取得,从来不是一蹴而就的孤军奋战。它源于学校层面高瞻远瞩的顶层设计和一套运转高效的支撑体系。校领导亲自统筹部署,将“挑战杯”等高水平竞赛视为培养学生创新能力、展现育人成果的重要平台,并在政策、资源和方向上给予全力支持。教务、科研、学工、研究生院、团委等多部门协同,为参赛团队开放实验室、提供经费支持。校团委自去年8月便启动“挑战杯”培育工作,通过校内“种子计划”挖掘有潜力的项目,建立重点项目库;邀请校内外专家组成“导师智库”,提供从项目申报书撰写到技术难点的“一对一”精准指导;多轮模拟答辩严格按照省赛、国赛标准进行“压力测试”,让学生在真实的场景中打磨项目、锻炼心态。各相关学院重点培育、组建团队、深度对接、有效备赛。这套“挖掘-孵化-培育-实战”的全链条工作机制,确保了我校的“挑战”之苗能够茁壮成长,最终在赛场上绚丽绽放。

作为2025年“挑战杯”竞赛基地的负责人,校团委挂职副书记李忠健老师将自己视为“服务员”与“教练”,从项目挖掘到对接、指导,他全程深度参与。笔记本中,记录着全校青年教师的科研项目、学生科研成果,以及密密麻麻的项目优缺点。他表示,基地的核心使命是构建“热带雨林”式的创新生态,通过系统性的“育苗”机制,整合全校资源托举学生梦想。他所见的国奖,是学校“大育人”格局下各方合力的成果。接下来,他将继续推动创新教育前移与学科交叉,让“挑战杯”从一项赛事,升华为一种敢于创新的校园文化。

“挑战杯”项目指导老师、数理信息学院叶秋枫老师认为,学校日益浓厚的创新文化和务实支撑,是今年成绩突破的关键。“现在从学校到学院,都非常重视学生的创新竞赛,形成了‘敢挑战、乐创新’的良好生态,这是最令人欣慰的。”

“学院始终将‘挑战杯’等高水平竞赛作为人才培养的重要阵地。”教育与心理学院党委书记、“挑战杯”项目指导老师罗润锋从育人工作全局分析道,“看到同学们在赛场上自信从容地展示,那种由内而外散发的创新激情和综合素养,正是我们教育所追求的目标。学院将继续加大支持力度,让更多学生通过‘挑战杯’这个平台,实现知识、能力、人格的全面升华。”

国奖熠熠,荣光背后,是我校“以生为本”育人理念的深刻实践,是学子们敢闯会创的青春风采,是师生携手共进的动人篇章。本届“挑战杯”赛事虽已收官,但创新的火炬已在更多人手中传递。它照亮的不只是一张优异的成绩单,更是一条以科技创新驱动人才培养、服务社会发展的崭新征途。期待未来,有更多的文理师生,在“挑战”的征程中,遇见更好的自己!

本次“人工智能+”专项赛终审决赛共有643件作品入围,通过公开答辩方式决出10%的特等奖、20%的一等奖、30%的二等奖,以下为我校获奖作品。

“人工智能+”赛道国奖项目

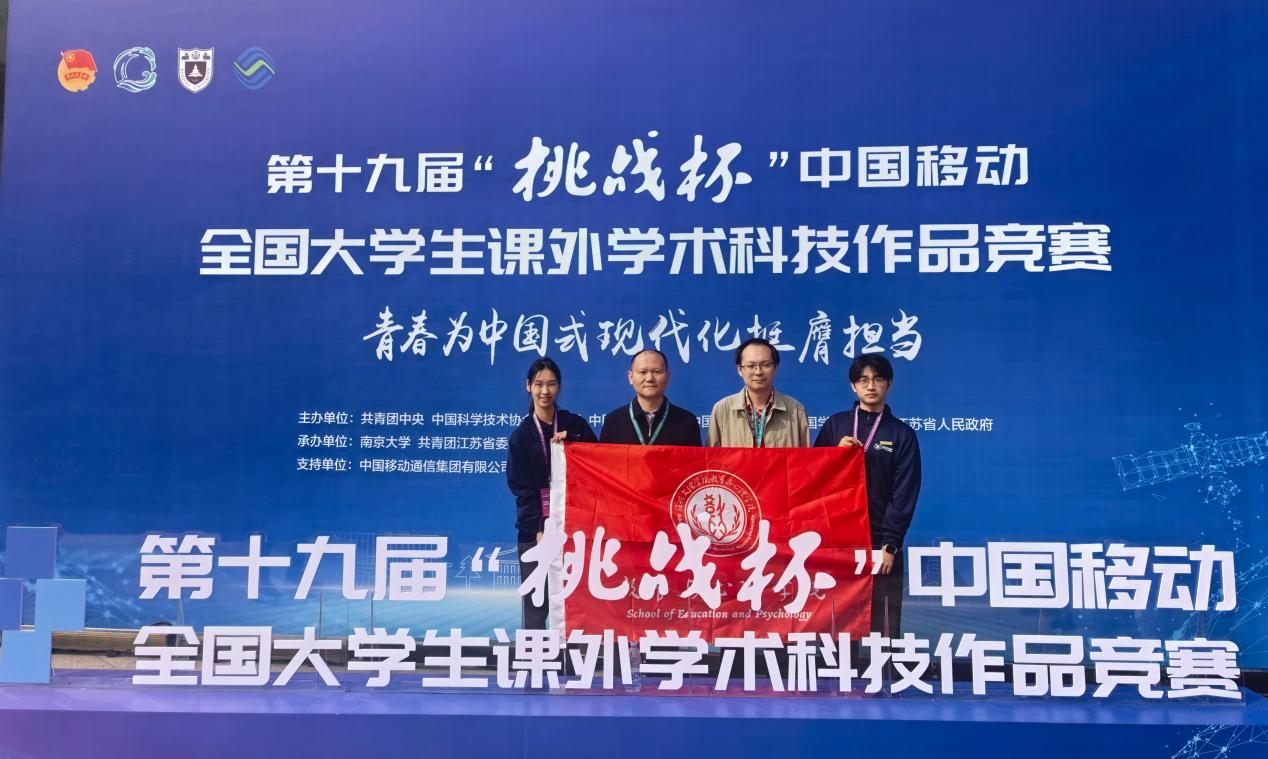

获奖等级:特等奖

获奖学院:教育与心理学院

项目名称:山海同声——全国首个民族地区“人工智能+通用语言”综合教育平台

项目负责人:蔡书杨

指导教师:罗润锋、李琪(智能工程学院)、李政

团队成员:蔡书杨、王一诺、许嘉颖、苏文杰(智能工程学院)、黄毅囡、邹香雨(智能工程学院)、郑好、徐奕俊(智能工程学院)、许龄允(鲁迅人文学院)、田嘉豪(智能工程学院)

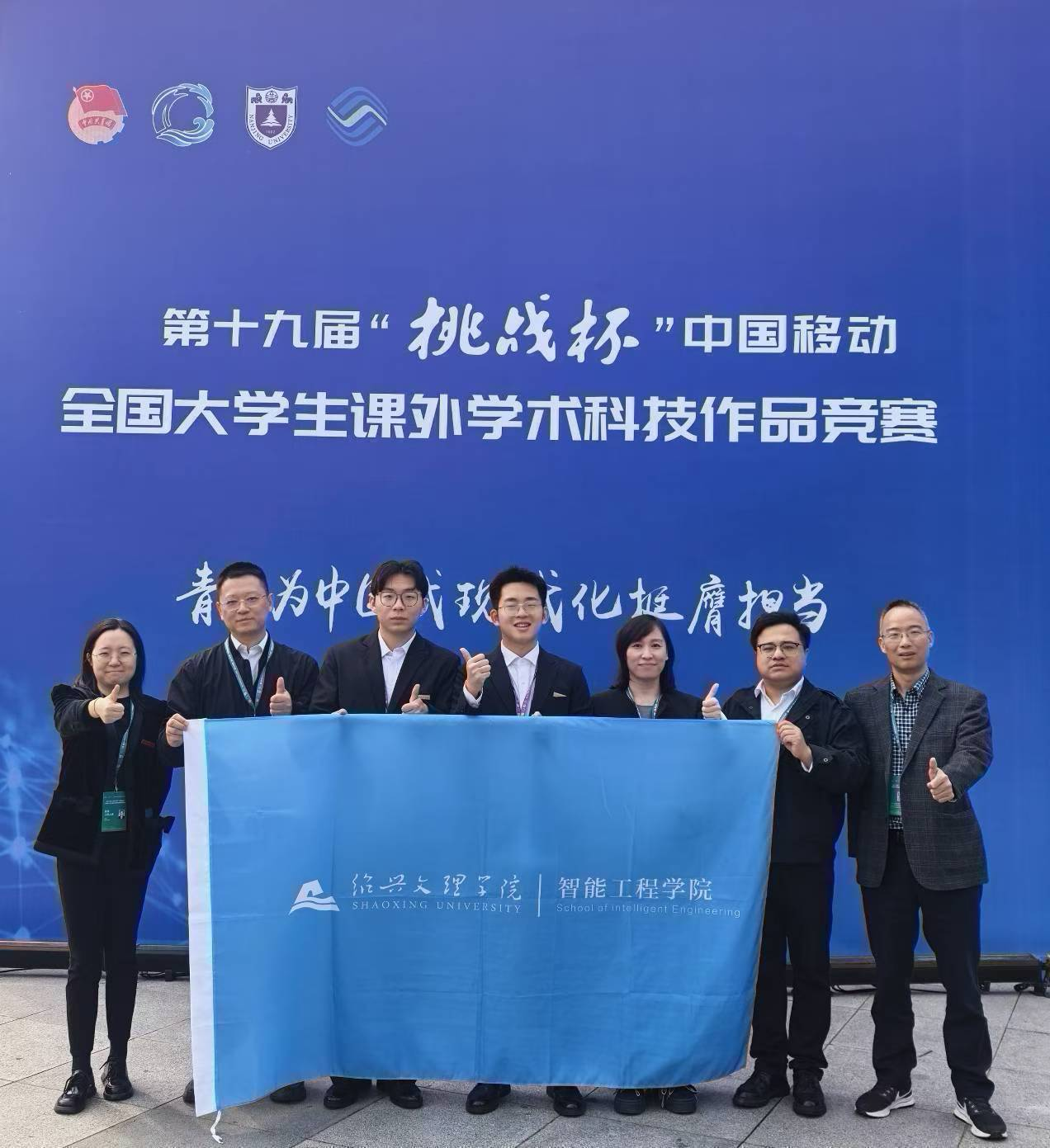

获奖等级:一等奖

获奖学院:纺织科学与工程学院

项目名称:基于视觉加装与深度学习的纺织面料隐蔽瑕疵识别与反馈算法开发

项目负责人:李恒灏

指导教师:李忠健、李亚琪、朱昊

团队成员:李恒灏、戴鑫鑫(东华大学)、陈梦莎(鲁迅人文学院)、田嘉豪(智能工程学院)、陆旭、王怡恬、花宇恒、胡斌、陈恩

获奖等级:二等奖

获奖学院:智能工程学院

项目名称:AI植医-融合讯飞星火平台的叶片病害识别与智能防控决策系统

项目负责人:田嘉豪

指导教师:高健(马克思主义学院)、李忠健(纺织科学与工程学院)、陈佳艺(校团委)

团队成员:田嘉豪、王圆圆、彭玲玲(马克思主义学院)、陈昱昊、王天成、石宇鑫、邵沥松、周郑雷、杜馨雨(化学化工学院)、丁力(土木工程学院)

获奖等级:二等奖

获奖学院:生命与环境科学学院

项目名称:基于多气象因子影响的小样本雾霾预测系统

项目负责人:张雨欣

指导教师:刘志欣、胡保卫

团队成员:张雨欣、郭钦翔、孙淑瑜、苏文杰(智能工程学院)、董源、毛建伟、陈洁、韩锦旗、郑旭讯、毕承珏

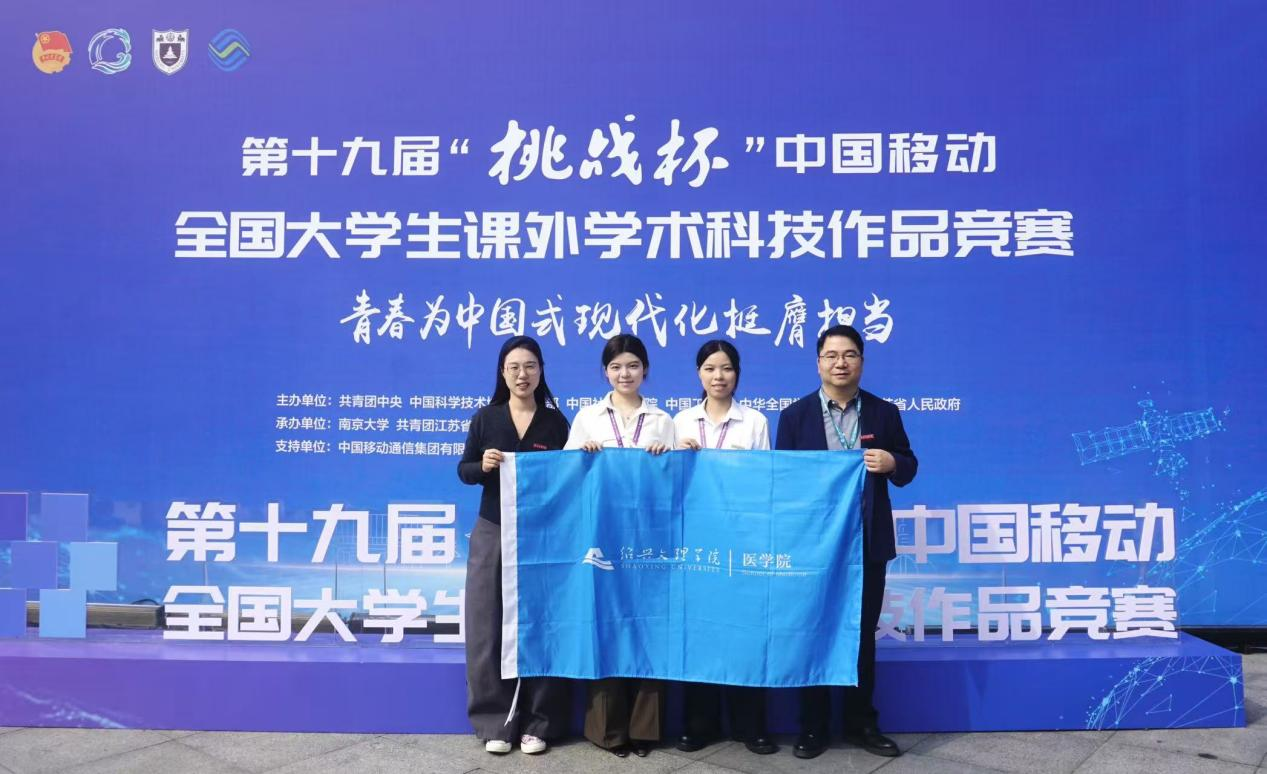

获奖等级:二等奖

获奖学院:医学院

项目名称:天地空—基于AI的滑坡多参量动态预警云平台

项目负责人:张雯婕

指导教师:杨帆、王静、林国旗

团队成员:张雯婕、金露萍、葛浩阳、刘佳睿(商学院)、叶若师(商学院)、权乐苹(生命与环境科学学院)、吴光豪(商学院)

文字:陈佳艺 编辑:伍环 赵晗宇