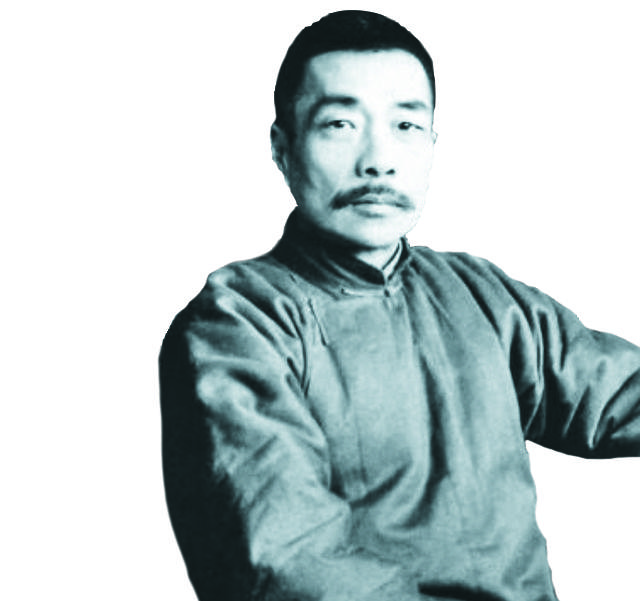

鲁迅

狄更斯

近日,绍兴文理学院风则江大讲堂举行了两场文化活动,一场是“明代中叶苏州文人群体及其地域文化圈”的研讨,旨在丈量吴越文化的异同经纬,解码江南士人的精神原乡;另一场是鲁迅与狄更斯两位文学大师的对话,探寻文学基因的代际传承密码,叩问人类精神谱系的同源共振。今天,本版整理了两场文化活动的相关内容,希望读者在古今对话、东西文化交流中,品悟文化传承的力量与文明互鉴的光芒。

(本版文字由孙荷琴整理)

鲁迅与狄更斯,一位是东方文化巨匠,被誉为“中国新文学之父”和现代中国的“民族魂”;一位是19世纪英国最杰出的小说家,被称为“维多利亚时代的眼睛”。他们身处不同的时空,却都以笔为剑,直面社会黑暗;以文为镜,照见人性光辉。5月22日,一场“大师对话:鲁迅与狄更斯”中英文化交流活动在绍兴文理学院风则江大讲堂拉开帷幕。来自中英两国的文化学者、文豪后裔等齐聚一堂,共同探讨两位大师的文学思想、艺术风格及其作品在世界文学中的地位。

经典是算法时代

抵御精神流沙的锚点

周令飞(鲁迅文化基金会会长、鲁迅长孙):

鲁迅与狄更斯分别站立在20世纪中国与19世纪英国的历史交点上,用文字解剖时代的病灶。他们以文学为手术刀,鲁迅在《狂人日记》中撕毁封建礼教仁义道德的枷锁;狄更斯在《雾都孤儿》中揭开救济院的幕布,共同将时代的创伤暴露于阳光之下。他们的目光始终投向底层,让小人物成为时代的镜子。鲁迅笔下祥林嫂的死亡,是封建礼教碾压个体的缩影;狄更斯塑造的小杜丽在债务阴影下的挣扎,揭露了工业文明的阴暗面。这些被时代碾压的生命在两位大师的笔下获得了超越阶层的人性尊严。在艺术手法上,他们展现出惊人的默契。鲁迅以画眼睛的白描法勾勒孔乙己的迂腐,狄更斯用漫画式的笔法刻画斯科鲁奇的转变。他们皆以典型人物折射时代精神的光泽,让文学成为照进现实的棱镜。

我们在算法时代重提经典,不是怀旧的文人雅趣,而是一场关乎人如何成为人的生存之战。在短视频切割注意力的时代,经典阅读是逆算法而行。狄更斯笔下人物的成长,鲁迅文中的哲思,教会我们在数据快餐中深度思考。经典更是刺破信息茧房的利刃。当算法投你所好编织牢笼的时候,狄更斯笔下恶人的善,鲁迅展现的生存还是毁灭,打破了二元的认知,让我们看见人性的复杂肌理,我们拒绝标签化的思维惰性。经典的根系,扎根时光深处,而短视频的快乐则如朝露易逝。鲁迅关于路的哲学,狄更斯对命运的叹息,成为穿越岁月的心灵密码,在人生阅历中逐渐显影,成为抵御精神流沙的锚点。

我们对话两位大师,是在算法统治的这个时代。鲁迅的批判精神,狄更斯的人道主义,构成现代文明的精神天平。前者让我们清醒,后者让我们温暖。当AI模拟感情,短视频结构深度,经典阅读便是守护完整人格的最后防线。

揭示人性深层弱点的

普泛性和概括性

赵炎秋(湖南师范大学二级教授,中国中外文艺理论学会副会长):

鲁迅与狄更斯没有直接的交集,两人不仅出生国度不同,而且时代不同,但鲁迅读过狄更斯的作品,了解狄更斯的创作并且受到其关于人性探索的影响,应该是可以肯定的。

鲁迅和狄更斯笔下的两个人,一个是阿Q,一个是俾克史涅夫。鲁迅的《阿Q正传》表现的精神胜利法正是小说的伟大之处,首先在于他说出了人人身上有、人人笔下无的人性的一个深层弱点。任何人总有不得志的时候,有受到打击的时候,每当这个时候要恢复精神的平衡,获得内心的平静,精神胜利法就是一个选择。鲁迅通过阿Q这一形象表现出了精神胜利法的普泛性和概括性。精神胜利法虽然是一个哲理性的抽象概念,但在《阿Q正传》这部小说中,却因阿Q这个人物具象化了,打上了阿Q的印记。阿Q是一个复杂的人物,除精神胜利之外,同时又有游民的无赖,农人的自尊,文盲的无知,奴才的奴性,弱者的欺软怕硬以及流氓无产者造反的天性。阿Q性格的多元性与其性格的核心精神胜利法是互相渗透、相辅相成的。阿Q性格的复杂性形成了阿Q精神胜利法内涵的丰富性和独特性,通过阿Q精神胜利法,鲁迅探索了人性的深度与广度,展示了人性微妙复杂之处。这是《阿Q正传》最大的成功。

狄更斯在他的小说《马丁·朱述尔维特》中塑造的则是一个伪善的典型——俾克史涅夫先生。伪善有两种,广义的伪善是心口不一,但只要不损害他人的利益,这种伪善是可以理解的,某种意义上也是社会生存所需。狭义的伪善是为了获取利益,把自己的真实面貌与真实想法掩盖起来,而以另外一种面貌、另外一种想法示人,这种伪善是应该限制与根除的。

在这个人物身上,我们不仅看到了狄更斯对人性伪善的挖掘与表现,也看到了他对人性伪善的否定与批判。狄更斯的伟大之处在于,他不仅通过俾克史涅夫的伪善写出了人性的弱点,而且写出了这一弱点对于伪善者的反噬。俾克史涅夫性格的特点是伪善,而这伪善反过来又影响质疑着他的性格。到最后,不是他在操纵伪善,而是伪善操纵了他。狄更斯以此揭示了人性的整体性与相互制约性,揭示了所谓“江山易改,本性难移”的内在原因。

鲁迅与狄更斯对人性洞察与表现的共同之处,一是他们对于人性的探索是出于对人类的热爱,二是他们对于人性深刻的洞察所表现的鲜活。但在参考人性的洞察与表现方面,鲁迅与狄更斯也有各自不同的特点。其一,狄更斯主要是从道德角度去考虑人性,而鲁迅考察人性的角度则主要是国民性。其二,鲁迅喜欢对人性作哲理思考,对人性作哲理归纳,而狄更斯则更喜欢探讨人性本身。其三,在表现艺术方面,鲁迅倾向于用白描手法,通过具体的事件和人物言行,挖掘人物形象中的人性内涵;狄更斯则倾向于用略带夸张、幽默的笔触突出人物形象中的人性内涵。

希望以文字为剑

改变现实社会

弗兰克·库比奇(狄更斯博物馆馆长):

我重点谈谈狄更斯作为公共卫生与卫生运动倡导者的工作。狄更斯的创作灵感很大程度上源于他对城市问题的关注,包括疾病和危害人们健康的恶劣环境。他对健康科学极感兴趣,支持传播新观念和卫生教育改革,与当时许多顶尖医生私交甚密,并深受他们思想的影响。

狄更斯对1842年成立的“大都会改善协会”产生兴趣,该协会致力于解决烟尘污染,改善空气质量、卫生设施和供水系统等问题。在这场运动中,有两位关键人物:医生兼改革家托马斯・南伍德・史密斯,以及后来担任皇家卫生改革委员会秘书和公共卫生委员会专员的埃德温・查德威克。狄更斯不仅阅读他们的重要著作,还在19世纪40年代与他们结识,彼此交流并相互支持。

然而,狄更斯并不满足于仅支持朋友的工作,他决心为改善所见的恶劣状况做些实事。1850年3月,《家常话》杂志应运而生,这是他创办的综合性杂志,涵盖原创短篇小说、深度报道和社会评论。他在此发表了《艰难时世》等三部小说,还独立撰写了180多篇文章,通过发表关于公共卫生改善的重要文章,呼吁关注大众健康。

有趣的是,狄更斯的小说捕捉到了许多社会现实,这对研究维多利亚时代的社会状况极具价值。例如,1853年出版的《荒凉山庄》中的插图,展现了伦敦底层民众的生活环境。狄更斯不仅通过文章和演讲呼吁变革,更通过小说将虚构作品转化为社会记录,揭示了本可避免的苦难和死亡。他1838年的小说《雾都孤儿》描绘了伦敦的贫民窟和阴暗角落,当主人公奥利弗・特威斯特来到史密斯菲尔德市场时,作者用细腻的笔触刻画了市场的拥挤、混乱与污浊。

通过狄更斯的作品,我们看到了传播和实践这些理念的重要性,也看到他坚信文字能带来真正的改变。在本次交流中,我通过讨论和参观深刻感受到,50年后,鲁迅在中国也做了同样的事情。

文学代际传承是

人类精神谱系的承继

曹振华(山东省社会科学院研究员,资深鲁迅研究专家):

狄更斯年长鲁迅近70岁,今天,我们从文学的代际传承来探讨鲁迅对狄更斯的接受。对于文学创作来说,任何文本的生成都会受到前辈作家的影响,因为写作不可能是自动生成的。前人的影响,或者说前辈作家对于后辈的影响,实际上是人类精神谱系的承继。从这个意义上说,鲁迅一定会受益于狄更斯的影响,因为他们都属于同一个精神谱系。研究鲁迅对狄更斯的接受,可以从两个方面入手,一个是实证的方法,就是考察其阅读狄更斯作品的行为;还有一种方法就是从文学创作角度考察。

鲁迅的青年时代,是近代中国向西方学习的时代。基于救亡图存的现实需要,这个时代的有志之士开始学习西方。鲁迅是积极主张并且终身实践向西方学习的人。据可靠史料,鲁迅最早接触狄更斯,是借助于晚清著名的翻译家林纾的译本。早在20世纪初年,狄更斯的多部小说就通过林纾的翻译被读者所熟知,并且深受读者喜爱。鲁迅是林纾小说的热情读者。尽管限于史料,我们现在对鲁迅对狄更斯的阅读不能作一个全面了解,但是,我们可以确信,狄更斯的文学精神已经化为鲁迅精神生命的组成部分,展现在他的作品中。

鲁迅和狄更斯的作品都有一个特点,就是深刻的社会批判主题。也就是说,鲁迅与狄更斯文学作品的思想内涵和价值追求,呈现出一个共同性,就是关注现实社会,关心底层人的痛苦,揭示导致社会疾苦产生的根源,暴露现实存在的矛盾,推动解决问题,达到社会进步。

狄更斯的代表性作品《雾都孤儿》《双城记》《艰难时世》深刻揭露当时社会的贫富差距、司法腐败与道德沦丧。鲁迅在《文艺与政治的歧途》中特别提到并且赞赏英国文学的这一转变,给这一转变以高度的评价。“19世纪以后的文艺,和18世纪以前的文艺大不相同。18世纪的英国小说,它的目的就在供给太太小姐们的消遣,所讲的都是愉快风趣的话。19世纪的后半世纪,完全变成和人生问题发生密切关系。我们看了,总觉得十二分的不舒服,可是我们还得气也不透地看下去。这因为以前的文艺,好像写别一个社会,我们只要鉴赏;现在的文艺,就在写我们自己的社会,连我们自己也写进去;在小说里可以发见社会,也可以发见我们自己,以前的文艺,如隔岸观火,没有什么切身关系;现在的文艺,连自己也烧在这里面,自己一定深深感觉到;一到自己感觉到,一定要参加到社会去!”鲁迅的这段话尽管没有直接提到狄更斯,但毫无疑问 表达了对狄更斯的热爱、赞赏,也可以说是对狄更斯的致敬。

内在的遇合之处

伟大的“热者”与“冷者”

古大勇(绍兴文理学院教授、中国鲁迅研究会理事):

纵观鲁迅与狄更斯的人生历程、思想和文学,发现两人有不少内在的“遇合”之处:具有相似的童年经历和 创伤体验;都是伟大的“热者”,对底层和弱势群体保持同情关怀,表现人道主义精神;都是伟大的“冷者”,他们的作品直面现实,内容具有冷峻犀利的批判性,运用冷静客观的讽刺手法。

从人生经历来说,两人分别遭遇了“父亲入狱”和“祖父入狱”的家庭变故,对他们后来的文学创作产生了影响。狄更斯12岁时,父亲因债务问题入狱,全家生活陷入困境,狄更斯被送去当学徒,尝尽人情冷暖。而鲁迅祖父周福清因科举舞弊案入狱,父亲病逝,家道因此中落。

鲁迅作品反映的是半封建半殖民地中国社会底层群体民众的悲惨生活与不幸命运。鲁迅从事文学活动的基本动力之一,是认识到他所熟悉的农民及其他下层人民,是“毕生受着压迫,很多苦痛”的“人”。鲁迅始终把他满怀人道主义的深情文字聚焦于下层人民,悲悯他们“奴隶的命运”“被吃的惨遇”。

狄更斯作品反映的则是资本主义社会中底层群体的悲惨生活。维多利亚时代,阶级差距巨大,底层人生活在水深火热之中,他们食不果腹,饥饿和痛苦逼得他们不顾一切,铤而走险。

狄更斯作品具有强烈的揭露性和批判性。他通过细腻的笔触描绘了维多利亚时代英国社会的现实,揭示了社会的不公正制度和贫富差距等问题。鲁迅作品的批判性表现,一是文化批判,主要是对封建礼教与旧文化、国民劣根性的揭露与批判;二是社会批判,鲁迅深刻揭示社会中存在的阶级压迫与权力结构现象。鲁迅作品中的底层人物普遍陷入贫困,其悲剧更是社会资源分配不公、阶级压迫的结果。鲁迅的创作也介入现实斗争,后期杂文对国民党统治时期种种反动黑暗的现象进行批判,痛斥当局杀害革命青年的无耻行为以及假抗日、真反共的卖国行径。

全文链接:http://epaper.shaoxing.com.cn/sxrb/pc/column/202505/24/node_07.html

浙公网安备 330602000020号

浙公网安备 330602000020号